1857 की क्रांति: सितंबर महीने में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। उनपर मुकदमा चलाए जाने की तैयारी भी शुरू हो गई। इस बीच दिल्ली में लूटपाट का दौर चालू हो गया। अक्टूबर में मिर्जा गालिब को भी पकड लिया गया।

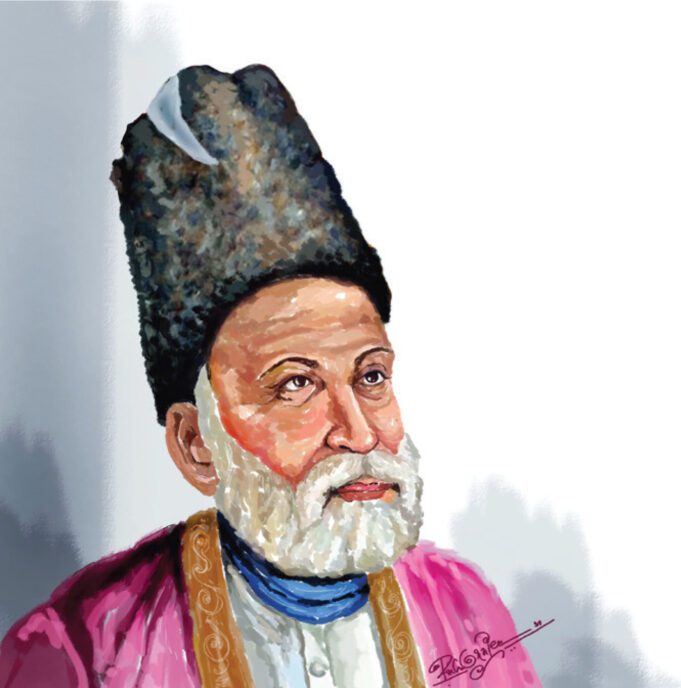

विलियम डेलरिंपल अपनी किताब आखिरी मुगल में लिखते हैं कि आखिरकार 5 अक्टूबर को कश्मीरी दरवाजे के रास्ते शहर में घुसने के तीन हफ्ते बाद ब्रिटिश सिपाही मिर्जा गालिब के मोहल्ले में घुस पाए। सिपाहियों ने मिर्जा गालिब को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए कर्नल बर्न के पास ले गए। हमेशा साफ-सुथरे रहने वाले ग़ालिब ने इस मुलाकात के लिए अपनी बेहतरीन तुर्की टोपी पहनी।

“कर्नल ने इस अजीबो-गरीब फैशन को देखा और टूटी-फूटी उर्दू में पूछा, ‘अच्छा? मुसलमान हो?’

‘आधा,’

गालिब ने जवाब दिया।

‘इसका क्या मतलब हुआ ?’

कर्नल ने पूछा। ‘शराब पीता हूं, लेकिन सूअर नहीं खाता।’

कर्नल हंस पड़ा।

मिर्जा गालिब ने उसे वह खत दिखाया, जो उन्हें उस कसीदे की पावती के रूप में ‘हिंदुस्तान के मिनिस्टर’ की तरफ से मिला था, जो उन्होंने मलिका विक्टोरिया की शान में लिखकर भेजा था।

कर्नल ने पूछा, ‘हमारी सरकारी फौज की फतह पर तुम रिज पर क्यों हाजिर नहीं हुए?’ गालिब ने जवाब दिया, ‘मेरे रूतबे के मुताबिक मेरे लिए चार पालकीबरदार होने चाहिएं लेकिन यह चारों मुझे छोड़कर भाग गए, इसलिए मैं नहीं आ सका।’

गालिब ने खुद इस मुलाकात के बारे में लिखा है कि उन्होंने यह भी कहा कि “मैं बूढ़ा हूं, अपाहिज हूं और बहरा हूं और न बात करने के काबिल हूं और न लड़ने के। बस आपकी फतह की दुआ कर सकता हूं जोकि मैं करता रहा हूं। और वह मैं यहां से भी कर सकता हूं।” कर्नल बर्न ने उन्हें जाने दिया। गालिब अपने वर्ग के अकेले आदमी थे, जो शहर छोड़े बगैर उस प्रलय से बच गए थे, जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब उन्हें अकेले बच जाने वाले की शदीद तन्हाई का सामना करना पड़ रहा था-एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई नहीं बचा था, जिससे वह दिल की बात कर सकें और अपनी कला, शेरो-शायरी या यादों को बांट सकें। उनका अपना अंदाजा था कि शहर में बहुत कम लोग बचे रह गए होंगे। उनके बहुत से करीबी दोस्त और विरोधी मर चुके थे और जो बचे थे वह आसपास के देहात के ‘गड्डों और मिट्टी की झोंपड़ियों में’ छिपे हुए थे।

गालिब एक खत में लिखते हैं कि हिंदुस्तान का चिराग बुझ चुका है। सारे मुल्क में अंधेरा है। लाखों मर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं, उनमें से सैकड़ों जेल में हैं। एक और खत में उन्होंने लिखाः ‘लोग गम से पागल हुए जाते हैं। क्या ताज्जुब अगर मैं भी इस गमो-अलम के हुजूम में अपना दिमागी तवाजुन खो बैठूं?’

“मैंने क्या क्या गम नहीं देखा हैः मौत का आलम, जुदाई का गम, इज्जत और आमदनी का नुक्सान? लाल किले के दर्दनाक वाकिये के अलावा मेरे कई दिल्ली के दोस्त मारे गए हैं… मैं उनको कैसे भूल सकता हूं, कैसे वापस ला सकता हूं.. कुछ अजीज, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक। सब के सब खाक में मिल गए। एक ही अजीज का मातम कितना सख़्त होता है। जो इतने अजीजों का मातमदार हो उसको जीस्त क्योंकर न दुश्वार हो जाए। या खुदा! इतने यार मरे कि जो अब मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला भी न होगा। “”

ग़ालिब ने दस्तंबू को भी इसी तरह की निराशा के साथ खत्म किया, ‘मेरे गम लाइलाज हैं; मेरे जख्म कभी नहीं भर सकते। लगता है जैसे मैं पहले ही मर चुका हूं।”’

अगर उन लोगों की जिंदगी मुसीबत में थी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हमदर्दी की थी, तो उनके लिए और भी मुश्किल थी, जिन्होंने उनकी शिकस्त पर खुशी मनाई थी। वह अब शहर की दीवारों के बाहर भूखे मर रहे थे और भीख मांग रहे थे। “क्या अंग्रेज़ अफसरों को खबर नहीं है कि बहुत सी बेगुनाह और रईस घरानों की जवान और बूढ़ी औरतें छोटे-छोटे बच्चों के साथ दिल्ली से बाहर जंगलों में गुज़ारा कर रही हैं?”

गालिब ने उन सब वारदातों के बावजूद जो उनके चारों तरफ हो रही थीं, इस उम्मीद में लिखा कि अंग्रेजों ने अपनी इंसानियत विल्कुल ही नहीं खो दी है। “उन औरतों के पास न तो कुछ खाने को है न पहनने को कपड़े हैं। न तो उनके पास सोने की कोई जगह है और न ही दिन को जलते सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई पनाहगाह। शहर की इस हालत पर इंसान सिर्फ रो ही सकता है।”