आजादी के दौरान दिल्ली ने झेला दंगों का दर्द

दी यंगिस्तान, नई दिल्ली।

Delhi: 1947 में भारत आजाद हो गया। आजादी की कीमत दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दंगों के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली ने विभाजन की लांछन पर चादर डाल दी। दिल्ली तब इतनी पसरी नहीं थी कि अलग-अलग हिस्सों की छन्द-लय अलग पहचानी जा सके। बस, शहर दिल्ली, और नई दिल्ली।

इधर कश्मीरी गेट के बाहर की सिविल लाइंस के इलाके जिन पर किंग्सवे तक पहुंचकर लगभग विराम लग जाता था और उधर करोल बाग का कुछ विस्तार हो गया था। बिल्डर्स ने छोटे-छोटे दो मंजिला मकानों में छोटे-बड़े फ्लैट बनाकर किराए पर उठा दिए थे। वह मोहल्ला वेस्ट एक्सटेंशन एरिया कहलाता था जिसमें आबादी ज़्यादातर दक्षिण से आकर बसे सरकारी कर्मचारियों की थी।

उन दिनों दिल्ली की अधिकतर महिलाएं राजनीति की पेचीदगियों से बेखबर थी, देशभक्ति की भावना से पूरी तरह सराबोर। कहीं किसी नेता का भाषण हो, जितना घरेलू सीमाओं के भीतर सम्भव होता, वे पहुंचने की भरसक कोशिश करतीं। कांग्रेस के सब बड़े नेता उनके सम्मान के पात्र।

जो नाम स्वाधीनता आन्दोलन के सन्दर्भ में कानों में पड़ते थे, उनमें प्रमुख थे-जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुलकलाम आजाद, सरदार पटेल और महिलाओं में सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर। इनके अलावा कृपलानी दम्पति, आचार्य जे.बी. और सुचेता जी और महात्मा गांधी की डॉक्टर और सहयोगी होने के नाते डॉ. सुशीला नैयर। नाम और भी थे पर सबके सरताज तो गांधीजी ही थे। दूरदर्शन तो था नहीं। उनकी छवि या तो अखबारों में छपी तस्वीरों के आधार पर बनी थी, या रेडियो में सुनी खबरों के सहारे। कभी-कभार फ़िल्म देखने का अवसर आता तो फ़िल्म डिवीजन की रील से देश की राजनीतिक गतिविधियों का अन्दाज़ा होता।

आज़ादी मिलने तक, सुभाषचन्द्र बोस और आज़ाद हिन्द फौज से जुड़ी खबरें देशवासियों को उत्सुक करतीं। गांधीजी को अपने लिए न तख़्त चाहिए था न ताज। घुटन्ना धोती और हाथ में लाठी से लैस वह फ़कीर इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा कैसे ले सका, यह सबके सम्भ्रम और आदर का विषय था।

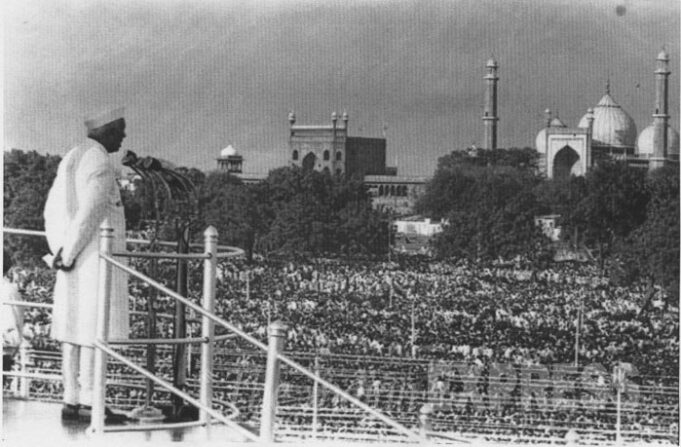

सत्ता के हस्तान्तरण के जिस नाटक की दर्शक आम जनता थी, उसके नायक तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। कुछ समय बड़ी गहमागहमी रही-दो तरह से एक तरफ़ अन्तरिम सरकार और कुछ समय बाद सी. राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल के रूप में ताजपोशी। बाद में मन्त्रिमंडल का गठन, लॉर्ड माउंटबेटन की विदाई, गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का चुनाव। और दूसरी तरफ पंजाब से विस्थापित लाखों क्षत-विक्षत लोगों की भीड़। सरकार, स्थानीय प्रशासन और आम जनता सब अपने-अपने स्तर पर इस नई स्थिति का सामना कर रहे थे।

उस दौर में अखबार और रेडियो से घटनाएं शाब्दिक रूप में पहुंचती थीं और छपे और देखे चेहरों के आधार पर वे कल्पना के सहारे साकार बिम्बों का रूप लेती थीं। सुनी-सुनाई बातों के आधार पर प्रचलित धारणाओं को ही मन में धारकर सन्तुष्ट रहते थे सब। जानकार होने का सन्तोष अधिक मायने रखता था, घटनाओं की तह में जाकर उनका विश्लेषण करने या सहमति-असहमति की शब्दावली में सोचने का जैसे सवाल ही नहीं उठता था।

राजनीतिक पार्टी के नाम पर दबदबा सिर्फ कांग्रेस का था। स्वाधीनता आन्दोलन की बागडोर उसी के हाथ में थी। क्रान्तिकारियों की शहीदाना भूमिका को बड़े सम्मान से देखा जाता था। मुस्लिम लीग और जिन्ना के प्रति जो आक्रोश इतर समुदायों में था, वह विभाजन के साथ जुड़ी साम्प्रदायिक घटनाओं के साथ हिकारत और धिक्कार के भाव में बदल चुका था।

लॉर्ड माउंटबेटन ने पूरे प्रसंग का निर्वाह जिस सहृदयता और कूटनीतिगर्भित उदारता से किया था, उसके कारण ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश भी ठंडा हो चला था। यहां तक कि जो जुलूस, प्रदर्शन, नारेबाज़ी, आज़ाद हिन्द फ़ौज के अफसरों के मुक़दमे के दौरान, जनता के रोष और सरकार के विरोध की अभिव्यक्ति के लिए आम बात थी, उसका भी जोश अब शान्त हो गया था।

पूरे प्रसंग में, कांग्रेस के भीतरी मतभेद, सुलह-सफ़ाई की पूरी प्रक्रिया गुज़र जाने के बाद, पारित प्रस्तावों के रूप में सामने आते थे। सामान्य जन को हांडी के भीतर जो पाक-प्रक्रिया चलती रहती थी, उसका आभास भले ही होता हो, ब्यौरे तो वर्षों तक ज्ञात नहीं हो सके। आज़ादी तो आखिर आज़ादी थी, भले ही कटी-फटी रही हो। रचनाकार या तो चुप थे, या दबी ज़बान से आज़ादी का आह्वान कर रहे थे। पर जो गुज़र चुका था, उसकी टीस तो दिलों में रही ही होगी वरना कवि की ज़बान पर ऐसी बात कैसे आती —

आज जीत की रात

पहरुए, सावधान रहना

पीड़ा सरहद के उधर भी थी।

बड़ी पीड़ा से फैज़ ने ‘सुब्हे-आज़ादी’ में लिखा होगा :

ये दाग दाग़ उजाला, ये शब गुजीदा सहर

वो इंतिज़ार था जिसका, ये वह सहर तो नहीं

तमाम हर्ष उल्लास के बावजूद कुछ ऐसा था जो भीतर ही भीतर टीस रहा था। एक तो वे अनुभव जिनसे वक़्त के उस दौर में दिल्ली वाले गुज़रे थे। दूसरी वह वर्तमान वास्तविकता जो विकराल मुँह बाए सामने खड़ी थी ‘शरणार्थी’ समस्या की शक्ल में।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साम्प्रदायिक दंगे उस विकराल रूप में दिल्ली में प्रायः उस पैमाने पर नहीं होते थे, जैसे देश के दूसरे भागों में। कुछ होते नहीं थे और कुछ होने नहीं दिए जाते थे। दिल्ली आखिर देश की राजधानी थी। इसके अलावा शहर की बसागत ऐसी थी कि दंगाइयों को दंगे की शुरुआत नाप-तौलकर करनी पड़ती थी। कुछ घनी मुसलमान बस्तियों के इलाके थे, जिनमें मुख्य रूप से जामा मस्जिद के एक तरफ़ के तमाम गली-मोहल्लों के अलावा, हौज़ काज़ी और तुर्कमान गेट के कुछ हिस्से शामिल थे। लाल कुएँ से जो सड़क सीधी बल्लीमारान की तरफ जाती थी, उस पर भी बीच-बीच में हिन्दू मोहल्लों की संख्या बहुत कम नहीं थी। ज़ाहिर है कि सब एक-दूसरे के प्रति सशंक, सहमे-डरे से अपने-अपने साँकल-कुंडों की मज़बूती की थाह लेते हुए।

सामान्य जीवन में, दिन ढलने के बाद तो महिलाओं-बच्चों को जामा मस्जिद के इलाके की तरफ जाने की इजाजत थी ही नहीं। एस्प्लेनेड रोड पर भी सन्नाटा पसर जाता था। चावड़ी बाज़ार के उधर की तरफ तो दिन में भी जाना बचाया ही जाता था। जाने के स्थल दो ही थे। दोनों उर्दू बाज़ार के आगे उस सड़क पर जो दरियागंज पर जाकर ख़त्म होती है। इनमें एक था विक्टोरिया ज़नाना अस्पताल और दूसरा जगत सिनेमा।

फ़िल्म तो शहर के लफंगों के सिवा कोई अकेले देखता नहीं था। पूरे के पूरे परिवार कभी-कभार बड़ी उत्सवधर्मी मानसिकता से इकट्ठे जगत सिनेमा में जाते थे, गोकि वह सेठ जगतनारायण खन्ना की मिल्कियत थी। अस्पताल में साड़ियों से ज़्यादा बुर्के ही नज़र आते थे। बोलचाल में उसे मछलीवाला अस्पताल कहा जाता था। हिन्दू परिवार या तो नज़दीकी के कारण या आपातस्थिति में ही उसका उपयोग करते थे।

दो दरगाहें और थीं, जिन पर हर वर्ग के श्रद्धालु, कोई मनौती माँगने या किसी चमत्कार की उम्मीद में उपस्थित होते थे। एक जामा मस्जिद के साये में, और दूसरी सड़क पार करके लालकिले की तरफ। इन दरगाहों की दूरव्यापी मान्यता का सबूत मुझे दो साल पहले तब मिला, जब प्रसिद्ध कहानीकार उषा प्रियंवदा अपने बसन्तकुंज के फ्लैट से टैक्सी लेकर हरे-भरे पीर की दरगाह पर चढ़ावा चढ़ाने पहुँचीं। पता लगा कि उनकी बड़ौदावासिनी दिवंगता बड़ी बहन ने कभी कोई मन्नत माँगी थी। यह अभियान उसी के पूरा होने पर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए था।

जब विभाजन के सन्दर्भ में दंगों का कहर बरपा हुआ तो दिल्ली चौकस हो गई। दोनों समुदायों के सरकारी स्तर पर स्थानान्तरण की व्यवस्था के प्रसंग में जामा मस्जिद के ठीक सामने उन्हीं दिनों मेओ समुदाय के लोग लाकर बसाए गए। उनके रहने के लिए सैकड़ों तम्बू देखते-देखते खुले विस्तृत मैदान में गड़ गए। उस बस्ती के आसपास फटकने की हिम्मत तो किसी की होती नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि उनकी बर्बरता और हिंसक क्षमताओं की काल्पनिक कथाएं खूब बढ़ा-चढ़ाकर फैलने लगीं। रात के समय वे लोग भी मशालें जलाकर पहरा देते थे, ताकि नगरवासियों को यह एहसास बना रहे कि वे सोए नहीं हैं।

उस समय दिल्ली में रात के समय घरेां की बत्तियां बंद हो जाती। लोग पहरेदारी करते। यही क्रम लगभग हफ्ते भर चलता रहा। दोनों पक्ष एक-दूसरे के मन में हवाई आतंक पैदा करने में जुटे रहे। मुहल्ले के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों के प्रति यह सम्मान और शराफत ज़रूर दिखाई कि जब भी कोई उम्रदराज़ सदस्य पहरेदार टोली में शामिल होने के लिए उतरता, वे हाथ जोड़कर उसे ससम्मान वापस भेज देते। धीरे-धीरे खेमे जैसे लगे थे, वैसे ही उखाड़ लिए गए और उनके वासियों को गन्तव्य की ओर चलता कर दिया गया।

अच्छा यह था कि कोई अनहोनी नहीं हुई। कर्फ्यू, सड़कों पर वीरान सन्नाटा, पुलिस की गश्त सबने मिलकर ऐसा दहशतज़दा माहौल पैदा कर दिया था कि बच्चों को सड़क की तरफ़ खुलनेवाले दरवाज़ों से बाहर झांकने से रोका जाता था।

झुंड-के-झुंड शरणार्थियों का मसला अलग ढंग का था। आधे-अधूरे जिन परिवारों के दूरदराज़ के रिश्तेदार जहाँ-जहाँ थे, उन्होंने पहला पड़ाव वहीं डालने की कोशिश की। अधिकांश परिवार एक खेप में साथ नहीं निकल पाए थे। जो आ गए, उनके जहां सींग समाए, वे वहीं घुस बैठे। उन हर तरह टूटे-हारे लोगों के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न था। ऐसी स्थितियों में नैतिकता, औचित्य यहां तक कि मानवीयता भी पीछे छूट जाती है। मुख्य रहता है आत्मरक्षा और उसके बाद अपनों की रक्षा का सवाल। खुद पांव टिकाने के बाद, जो पीछे रह गए थे, लोगों ने उनकी खोज खबर के लिए शरणार्थी कैम्पों के चक्कर काटने शुरू किए। हर परिवार की कुछ साझा, और कुछ अपनी-अपनी अलग दास्तान थी।

कुछ व्यवहार-बुद्धि और विवशता के दबाव में, काफ़ी परिवारों ने उन मकानों पर माल-असबाब सहित कब्ज़ा कर लिया, जिन्हें छोड़कर मुस्लिम परिवार भाग निकले थे। पहाड़गंज में शीला सिनेमा के पास संकरी-सी गलियों के बीच एक मोहल्ला था-दरीबापान।

खैर, बंटवारे से जुड़ी कई कहानियां सुनी सुनाई जाती थी। एक राजी सेठ के पिता के साथ यही हुआ था। उम्र का बड़ा हिस्सा फ्रंटियर के शहर नौशेरा में पठानों के बीच गुज़ारकर कुछ ही वर्ष पहले वे लाहौर जाकर बसे थे। लाहौर धू-धू जल रहा था, और इंसानियत के सहज विश्वासी श्री देशराज त्रेयन को न मुसलमानों से डर लग रहा था, और कहीं न कहीं यह विश्वास गहरे घर किए था, कि बड़ी बहू की जचगी के बाद परिवार ही वापिस लौटेगा-जो न होना था न हुआ। फैसला हुआ और लाहौर पाकिस्तान में चला गया। बदली हुई स्थिति में बचे-खुचे हिन्दू जान हथेली पर रखकर, जाने कैसे-कैसे भागे। कुछ बचे, कुछ वहीं या रास्ते में कत्ल हुए। सुनी-सुनाई ख़बरों के आधार पर जिन पिता को परिवार ने दंगों की भेंट चढ़ा मान लिया था, जब किसी शिविर से उनके होने की खबर मिली, तो परिवारियों की मनःस्थिति कैसी होगी, अनुमान लगाया जा सकता है।

दो भाइयों के एक संयुक्त परिवार ने तो 7 जन्तर-मन्तर रोड पर, ठीक कांग्रेस के स्थानीय कार्यालय के पीछे के आउट-हाउसेज में ही डेरा डाल दिया जो दस-एक साल पहले तक क़ायम था। बाद में परिवार का विस्तार होने लगा, और वे मकान रख-रखाव के बगैर खंडहर हो चले, तो सुना गया कि वे इकाइयों में बँटकर वहाँ से निकले। मुआवजे में क्या ऐंठा, यह ईश्वर जाने। ऐसे न जाने कितने क़िस्से हैं उन विस्थापितों के, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के बारे में। पर एक बात तय है, कुछ ऐसा है उस प्रदेश की आबोहवा और मिट्टी में जिसने ऐसी जाँबाज़ क़ौम पैदा की।

गिरते-पड़ते आकर उन्होंने जहाँ पाँव रखा, वहीं मज़बूती से जमा दिया। सरकार ने अपने ढंग से शिविरों की व्यवस्था की। ऐसा सबसे बड़ा शिविर पुराने किले में था और बाक़ी शहर के दूसरे स्थानों पर। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की व्यवस्था की अपनी कठिनाइयाँ और खामियाँ थीं। पर जितनी हिम्मत से इन लोगों ने स्थिति का सामना करते हुए आनन-फानन में अपने लिए राहें निकाल लीं, उसके सामने धीमी चाल से चलनेवाला दिल्ली का जन-जीवन जैसे स्तब्ध हो गया। उन्होंने फेरी लगाई, पटरियाँ बिछाईं, ठेलों पर सब्ज़ियाँ बेचीं, छोटा-मोटा जो काम जिससे बना, वही बिना किसी शर्मिन्दगी या गुरेज़ के उठा लिया, पर भीख नहीं माँगी। दिल्लीवालों ने श्रम का महत्त्व और गौरव उनसे सीखा। और दिल्ली फैलती चली गई-कई गुनी रफ्तार से।

इनके जीवट और उत्साह से ही सम्भव हुआ कि बाज़ार के बाज़ार इनके नाम लिख गए। ऐसी पहली बड़ी मार्केट चाँदनी चौक के लालकिले वाले सिरे पर बनी लाजपतराय मार्केट है जिसे कई वर्षों तक रिफ्यूजी मार्केट ही कहा जाता रहा। इस नाम पर उन्हें कोई एतराज़ न हुआ जिनकी वह पहचान कराता था। न उनके पास इसकी फ़िक्र करने की फुर्सत थी, न ही उनके फक्कड़ाना मिज़ाज और सेहत पर इस बात का कोई असर पड़ता था। पर खास बात यह थी कि देखते ही देखते इस मार्केट ने चाँदनी चौक के व्यापारियों की बत्ती गुल कर दी। कपड़े, बिजली के सामान और खाने-पीने की खोखेनुमा छोटी-बड़ी दुकानों पर इतनी भीड़ रहने लगी कि चाँदनी चौक बदरंग हो चला।

इधर जामा मस्जिद से चाँदनी चौक तक, परेड ग्राउंड के किनारे-किनारे पूरा साइकिल मार्केट बन गया। गरीबों की इस सवारी के खरीदार, गाड़ियों की तुलना ● में कहीं अधिक होते थे। सड़क गुलज़ार रहने लगी। बाज़ार के सामने रिहाइशी मकानों की लबे-सड़क नीचे की मंज़िलों में भी दुकानें खुल गईं। फ़र्क़ इतना था कि इधर पुराने व्यापारी और उधर तथाकथित रिफ्यूज़ी। इधर थोक बाज़ारी और उधर खुदरा व्यापार ।

विस्तार उतने पर ही नहीं रुका। नए इलाके, नए बाज़ार, नई जनसंख्या के लिए बने और आबाद होते गए। यमुनापार-गांधी नगर और कृष्णा नगर, उत्तर दिल्ली में किंग्जवे कैम्प, विजय नगर, रूप नगर, कमला नगर, शक्ति नगर, सराय रोहिल्ला, करोल बाग की तरफ़ पटेल नगर-ईस्ट और वेस्ट और नई दिल्ली की तरफ़ यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, विनय नगर, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर जैसी तमाम बस्तियाँ इस नई संख्या को आबाद करने के दबाव से ही आगे-पीछे बनती चली गईं। यह बात अलग है कि इस अवसर का बहुत से पुराने शहर के निवासियों ने भी लाभ उठाया और वे भीड़-भाड़ से निकलकर, खुले हवा-पानी और सुविधाओं का हिसाब लगाते हुए इन बस्तियों में जा बसे। चुनाव सबने अपनी- अपनी हैसियत के हिसाब से किए। नतीजतन दिल्ली में कई तरह के बाज़ार, कई तरह की बस्तियाँ और कई तरह की संस्कृतियाँ बनती-फैलती चली गईं। ध्यान से अध्ययन किया जाए तो बड़े दिलचस्प नतीजे सामने आएँगे। वह समाजशास्त्रियों के अध्ययन का विषय है।

एक बात सामान्य थी। सब पुराने दिल्लीवालों को शिकायत थी कि इन नवागंतुकों ने दिल्ली की संस्कृति को लगभग हड़प लिया। यह शिकायत कितनी सच थी, इसे प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह तय है कि यह आमद अनायास ही एक सांस्कृतिक हमले की तरह थी, जिसने बोली-बानी, खान-पान, तौर-तरीके, यहाँ तक कि मूल्य-व्यवस्था तक को अपने प्रभाव में ले लिया था। दिल्लीवालों की शाइस्तगी, नून-मेख वाली विलम्बित लय, बोली-बानी की नफासत, पहनने-ओढ़ने की नखरेवाली रवायतें, तीज-त्योहार सब इस अन्धड़ की चपेट में आ गए थे। जो आए थे, उनके लिए अस्तित्व का सवाल था। ऐसे में तथाकथित नैतिकता, मूल्य, सभ्यता-संस्कृति के मुलाहिजे हवा हो जाते हैं। जिनकी ज़िन्दगियाँ दाँव पर लगी थीं, उनके लिए न इसके बारे में सोचना सम्भव था, न ही इसका अवकाश था। जैसे-जैसे इनकी स्थिति सुधरती गई, व्यापार पर इनकी पकड़ मज़बूत होती गई। पूरा सर्राफा (दरीबा) इनका हो गया। चाँदनी चौक के भीतरी कटरों में थोक व्यापार के तमाम छोटे-बड़े थोक बाज़ारी ठिकाने इन्होंने खरीद लिए! आधे से ज़्यादा सदर बाज़ार और पहाड़गंज में यही चेहरे नज़र आने लगे। इस नई आबादी के उत्साह और जीवट और कर्मठता के सामने पुराने निवासियों का ‘हाय दिल्ली’, ‘हाय दिल्ली’ का राग अलापने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतना ज़रूर था कि क्रमशः इस वर्ग की नेकनामी कुछ ऐसी हो गई कि न इन्हें कोई किराए पर जगह देकर राजी था, न व्यापारिक सम्बन्ध बनाकर ।