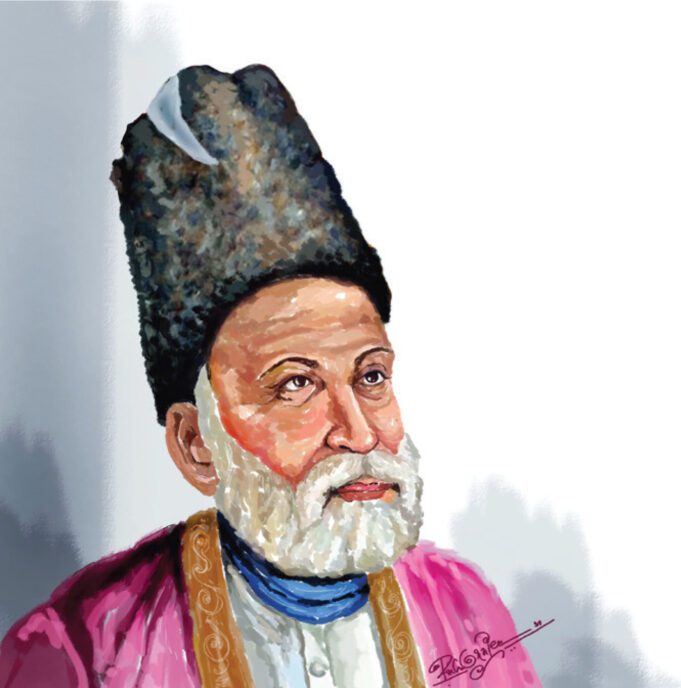

1857 की क्रांति: बहादुर शाह जफर की मौत 7 नवंबर 1862 को सुबह पांच बजे हुई। जनाजे के वक्त बहुत कम लोग आए। जफर के इंतकाल की खबर एक पखवाड़े बाद 20 नवंबर को दिल्ली पहुंची। गालिब ने यह खबर अवध अखबार में देखी थी, ठीक उसी दिन जिस दिन यह ऐलान हुआ था कि जामा मस्जिद आखिरकार दिल्ली के मुसलमानों को वापस दे दी जाएगी।

गालिब पर वैसे ही बहुत से हादसों और मौतों का सदमा था, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बहुत खामोश और ठंडी थी। 7 नवंबर जुमे के दिन और 14 जमादुल-अव्वल को, अबू ज़फ सिराजुद्दीन बहादुरशाह ज़फर को फिरंगियों और जिस्म की कैद से रिहाई मिल गई। इन्ना लिल्लाहि यइन्ना इलैहि राजिऊन (हम खुदा के पास से आए हैं और उसके पास ही वापस जाएंगे)।

गालिब की प्रतिक्रिया आम सी थी। किसी भी अखबार ने-न हिंदुस्तानी न अंग्रेजी-जफर के इंतकाल के बारे में तफ्सील से नहीं लिखा। इतना खून बह चुका था, इतने जनाजे उठ चुके थे और किसी हद तक जफर का तो लोग पहले ही शोक मना चुके थे और फिर उनको भूल गए थे, उन्हें शहर-निकाला दिए और बर्मा भेजे हुए पांच साल बीत चुके थे। धीरे-धीरे, जब तारीख ने पीछे मुड़कर देखा, तब जाकर जफर के दरबार की तबाही और बर्बादी से उपजा शून्य सामने आने लगा। जिस नाटकीय ढंग से विद्रोह के शुरू में हिंदू और मुसलमान जोशो-खरोश से मुगलों की राजधानी पहुंचे थे, उससे जाहिर होता है कि मुगल वंश की कशिश उनकी सियासी, माली और फौजी ताकत खत्म हो जाने के सौ साल बाद भी कायम थी। सभी उम्मीदों के खिलाफ बादशाह का रुत्वा खुदा के प्रतिनिधि, शाहजहां, पादशाह और जहांपनाह होने की गूंज अभी भी सारे हिंदुस्तान में मौजूद थी। इससे भी ताज्जुब की बात यह है, और आजकल की अनेक थ्योरी के विपरीत, यह गूंज हिंदुओं के लिए भी उतनी असरदार थी जितनी कि मुसलमानों के लिए। मेरठ से सिपाहियों के मथुरा पहुंचने के कुछ ही समय बाद, वहां मौजूद मार्क थॉर्नहिल ने अपने दफ़्तर के लोगों को मुग़ल तख्त की वापसी के बारे में जोश से बातें करते सुनकर लिखा थाः

“उनकी सारी बातचीत किले के दस्तूर और उन्हें किस तरह फिर से बहाल किया जाएगा, के बारे में थी। वह अनुमान लगा रहे थे कि कौन वजीरे-आजम होगा और राजपूताना के कौन से सरदार विभिन्न दरवाज़ों की निगरानी करेंगे, और कौन से बावन राजा बादशाह की तख्तनशीनी के जश्न में भाग लेंगे… उनकी बातें सुनकर मुझे पहली दफा अहसास हुआ कि इस प्राचीन दरबार की शानो-शौकत ने लोगों के दिमागों पर कितना गहरा असर डाला हुआ है, और यह रिवायतें उन लोगों के लिए कितनी कीमती हैं और, हमारे जाने बगैर, किस तरह उन्होंने उन्हें सहेज कर रखा

इस बगावत ने यह जाहिर कर दिया कि सारे उत्तरी भारत में मुगल दरबार को विदेशी मुसलमानों के ज़बर्दस्ती थोपे गए शासन की तरह नहीं देखा जाता था-जैसा कि आजकल बहुत से लोग खासकर दक्षिणपंथी हिंदू मुग़लों के बारे में कहते हैं-बल्कि सियासी विरासत के प्रधान स्रोत और इसलिए अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ विरोध के स्वाभाविक केंद्र के रूप में देखा जाता था।

(यह सच है कि हर कोई भारतीय मुसलमानों में भी मुगलों का मुंह नहीं तकता था; मसलन, मैसूर के टीपू सुल्तान ने उस्मानिया खलीफा से आशीर्वाद लिया था। लेकिन फिर भी यह अहम है कि लखनऊ के दरवार ने, जिसे अंग्रेजों ने दिल्ली के बजाय कलकत्ता में अंग्रेजों पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित किया था, 1857 में जफर के पास एक दूत भेजा था कि युवा वलीअहद विरजिस कादिर को वजीर की पदवी देने की पुष्टि करें, जो पहले से ही शहंशाह के नाम पर सिक्के गढ़वा रहे थे।)

बहरहाल, अगर गदर से मुगलों के नाम की ताकत का इजहार होता था, तो ग़दर की विनाशकारी कार्रवाई से उस पुराने मुगल राज की गलतियां और बेबसी भी उजागर होती हैं। ज़फ़र को नाम को अपनी रिआया और सिपाहियों की वफादारी जरूर हासिल थी, लेकिन इस वफादारी में प्रत्यक्ष आज्ञापालन या समर्पण नहीं था, खासतौर से जबकि उनका खज़ाना खाली हो चुका था, और ज़फ़र की अपनी सत्ता की कमज़ोरी जगजाहिर हो गई थी।

दिल्ली के आसपास के इलाकों को ज़फ़र के अधीन ला पाने या शहर की दीवार के अंदर जमा फौजों के लिए खाने का समुचित इंतजाम कर पाने की नाकामी का नतीजा यह हुआ कि विशाल-और ज़्यादातर हिंदू–फौज का, जो इतनी जल्दी और हैरतअंगेज ढंग से दिल्ली में जमा हो गई थी, राशन खत्म हो गया और बहुत जल्दी वह भूखों मरने की हालत में पहुंच गई। इसी वजह से अंग्रेजों द्वारा आखरी हमले के लिए कश्मीरी दरवाज़े पर पहुंचने के बहुत पहले ही वह तितर-बितर होना शुरू हो गई थी।